En 1968, Katherine Dunham demande à Christiane de l’aider dans la mise en œuvre d’un projet de Performing Arts Training Center and Dynamic Museum en plein cœur du ghetto d’East Saint Louis. Partie à l’origine pour « un coup de main un mois ou deux », elle y passe deux ans et devient l’assistante de Katherine Dunham.

On définit Katherine Dunham comme « à la fois artiste, danseuse, chorégraphe, anthropologue, pédagogue, philosophe, féministe, activiste, africaine, américaine »…

Oui, elle était tout ça à la fois. Elle n’était pas le genre à se promener avec des pancartes, c’est sa vie qui était une affirmation de valeurs qui à l’époque étaient bafouées. Et elle avait une capacité de recul qui faisait sa force. C’était quelqu’un comme Martin Luther King, de grandes figures qui ont essayé de dépasser les circonstances et de guider les autres vers un mieux, pas forcément matériel, mais un mieux… Activiste oui, elle n’a jamais cessé de militer contre la ségrégation. Elle a fait une grève de la faim de quarante jours pour les boat people d’Haïti, à 80 ans, il fallait le faire ! Surtout, elle a créé la première compagnie de danseurs noirs des États-Unis ! Les noirs n’avaient pas accès à la dimension artistique, n’avaient pas de reconnaissance comme tels. Un critique de danse écrivait en 1940 dans le New York Times : «La compagnie Katherine Dunham est un coup de poing sur la table.» Personne à l’époque n’avait osé prouver que les noirs pouvaient faire de l’art et qu’en plus çelà apportait quelque chose à toutes les formes de danse. « Ces gens que vous considérez comme des clowns, ce sont primo des êtres humains, secundo des artistes, et tertio, ils ont des traditions et une spiritualité qui n’ont peut-être rien à voir avec les vôtres mais sont tout aussi fortes et intéressantes.» Les noirs, c’était quoi ? C’était la sous main-d’œuvre, ils étaient groupés dans les ghettos et quand on avait besoin de main d’œuvre, on y allait et c’est d’ailleurs ce qui a créé les émeutes raciales. C’était ça le contexte, y compris les lynchages qui avaient encore lieu au moment où Dunham a créé sa compagnie.

Féministe… C’était à la fois une femme extrêmement belle et intelligente, danseuse remarquable, dirigeant une compagnie, alors effectivement, du côté féministe, c’était montrer qu’une femme peut être tout cela à la fois.

À part ça, elle a fait partie de multiples associations et a soutenu beaucoup de mouvements féministes, en leur prêtant son nom comme membre d’honneur. .

Dès le début, elle a fait venir un sculpteur nigérien, Osifo, un photographe japonais qui donnait aussi des cours de judo, M. Kawaï, et Thiam, un percussionniste qu’elle a fait venir du Sénégal, et tout de suite un groupe de jeunes s’est intéressé à ça. Des gens de la ville venaient donner des cours de théâtre. Moi, je donnais principalement des cours de danse – elle m’a demandé aussi de donner des cours de français, et de m’occuper des inscriptions, d’avoir un œil sur les ateliers… Oui, elle était tout ça à la fois. Elle n’était pas le genre à se promener avec des pancartes, c’est sa vie qui était une affirmation de valeurs qui à l’époque étaient bafouées. Et elle avait une capacité de recul qui faisait sa force. C’était quelqu’un comme Martin Luther King, de grandes figures qui ont essayé de dépasser les circonstances et de guider les autres vers un mieux, pas forcément matériel, mais un mieux… Activiste oui, elle n’a jamais cessé de militer contre la ségrégation. Elle a fait une grève de la faim de quarante jours pour les boat people d’Haïti, à 80 ans, il fallait le faire ! Surtout, elle a créé la première compagnie de danseurs noirs des États-Unis ! Les noirs n’avaient pas accès à la dimension artistique, n’avaient pas de reconnaissance comme tels. Un critique de danse écrivait en 1940 dans le New York Times : «La compagnie Katherine Dunham est un coup de poing sur la table.» Personne à l’époque n’avait osé prouver que les noirs pouvaient faire de l’art et qu’en plus çelà apportait quelque chose à toutes les formes de danse. « Ces gens que vous considérez comme des clowns, ce sont primo des êtres humains, secundo des artistes, et tertio, ils ont des traditions et une spiritualité qui n’ont peut-être rien à voir avec les vôtres mais sont tout aussi fortes et intéressantes.» Les noirs, c’était quoi ? C’était la sous main-d’œuvre, ils étaient groupés dans les ghettos et quand on avait besoin de main d’œuvre, on y allait et c’est d’ailleurs ce qui a créé les émeutes raciales. C’était ça le contexte, y compris les lynchages qui avaient encore lieu au moment où Dunham a créé sa compagnie.

Féministe… C’était à la fois une femme extrêmement belle et intelligente, danseuse remarquable, dirigeant une compagnie, alors effectivement, du côté féministe, c’était montrer qu’une femme peut être tout cela à la fois.

À part ça, elle a fait partie de multiples associations et a soutenu beaucoup de mouvements féministes, en leur prêtant son nom comme membre d’honneur. .

Au début les gens se méfiaient, se demandaient si elle n’était pas un espion, et peu à peu ils ont compris qu’elle essayait d’aider et des gens sont venus. Il y avait un clivage entre les adultes qui avaient vécu toute la phase depuis l’abolition de l’esclavage, les émeutes raciales et qui disaient « il faut faire attention », et les jeunes, qui étaient complètement révoltés - c’était l’époque des Black Panthers. Katherine s’est beaucoup occupée de jeunes qui étaient tombés dans la drogue. Elle s’était adressée à des écrivains, dans le ghetto ou en ville, qui étaient solidaires de sa démarche. Elle a rapidement monté des spectacles, quand je suis arrivée il y en avait un qui tournait… Par la suite, ils allaient jouer dans d’autres ghettos.»

Retour des Etats-Unis c’est la grande époque du free qu’elle va rejoindre, concentrant son travail sur l’improvisation qui restera un axe central de son enseignement. Ce sera sa période free dance, liée au besoin de se retrouver et de prendre de la distance avec toutes les techniques apprises… Elle finit par créer son école de danse, Free Dance Song, au sein de laquelle son enseignement se nourrira de la technique Dunham, mais aussi d’autres influences, celle de Lilian Arlen, et sa propre expérience en hôpital psychiatrique en tant qu’art thérapeute.

«J’étais à fond dans le free jazz et la free dance, d’où le nom Free Dance Song. Pour moi le free jazz avait un sens, c’était une expression de soi coûte que coûte. Envers et contre tout.»

Je devais en avoir besoin… Pendant une période qui a duré cinq ou six ans, j’ai été dans le rejet de toutes les techniques que j’avais apprises, y compris la technique Dunham. C’est à cette époque que j’ai rencontré Annick Nozati, une chanteuse française d’origine italienne, qui était dans le même état d’esprit. On a trouvé un guitariste congolais complètement délirant, mais qui jouait une musique magnifique, François Nyombo, et voilà, on s’est mis tous les trois à improviser dans la rue! Ensuite on a trouvé des lieux pour le faire, ça s’est développé, j’ai associé d’autres musiciens. C’est là qu’Elsa Wolliaston a rejoint le groupe. Petit à petit on a commencé à gagner un peu notre vie, notamment en donnant des cours et des stages, jusqu’à proposer une formation, en 1985.

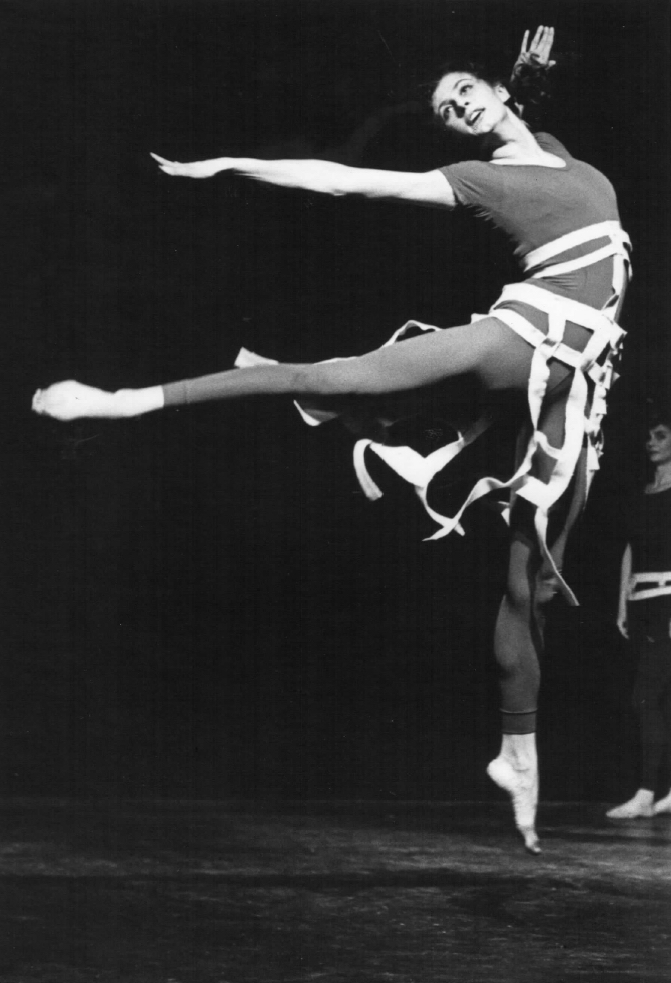

© Suzanne Robert DR

© Suzanne Robert DR