Peux-tu nous parler plus en détail de cette stratégie de « détournement » à l’œuvre dans tes dessins ? Ne s'applique-t-elle qu'au discours ou également aux visuels graphiques ?

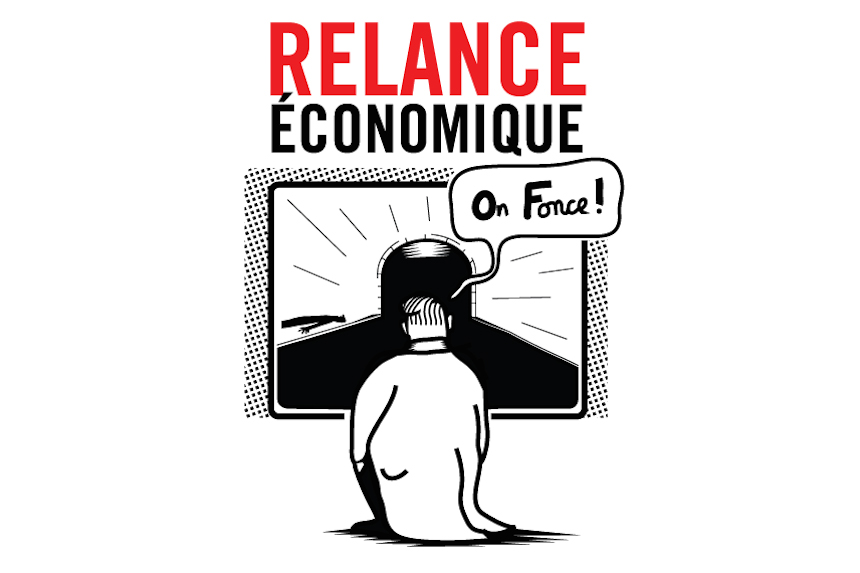

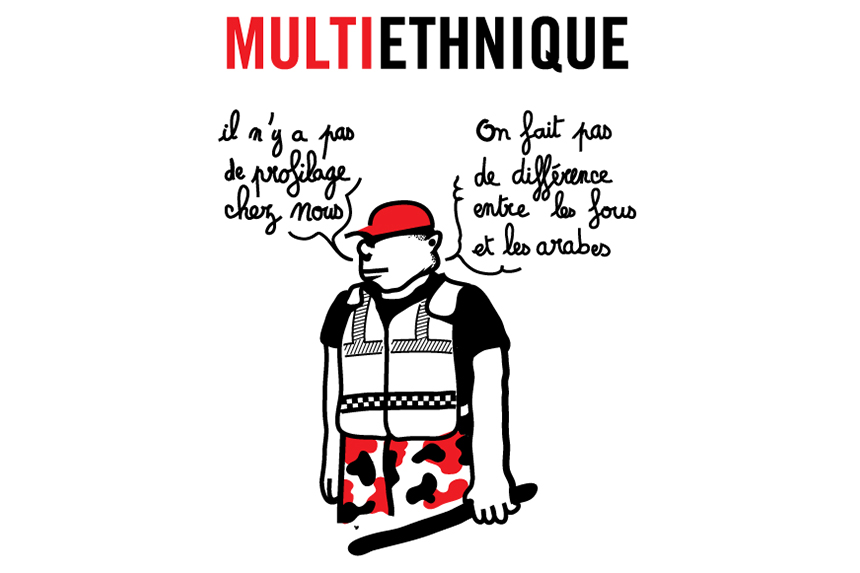

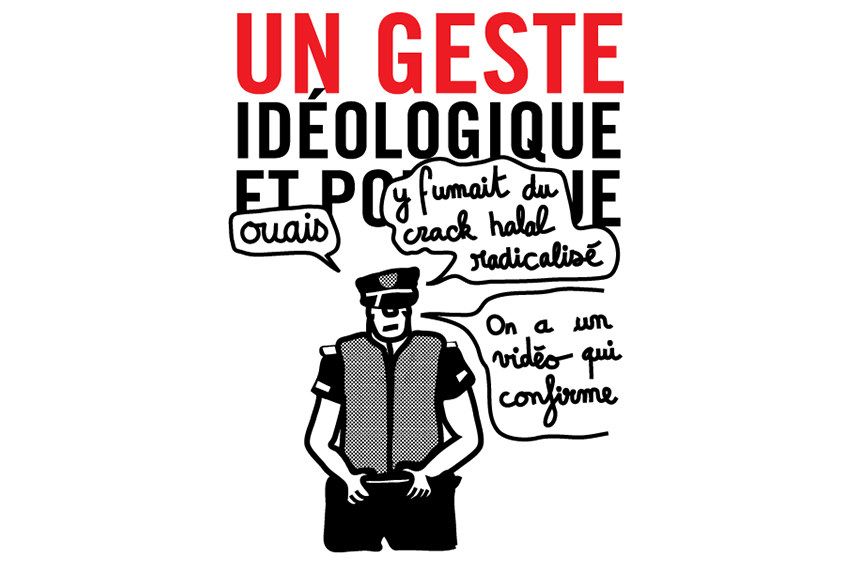

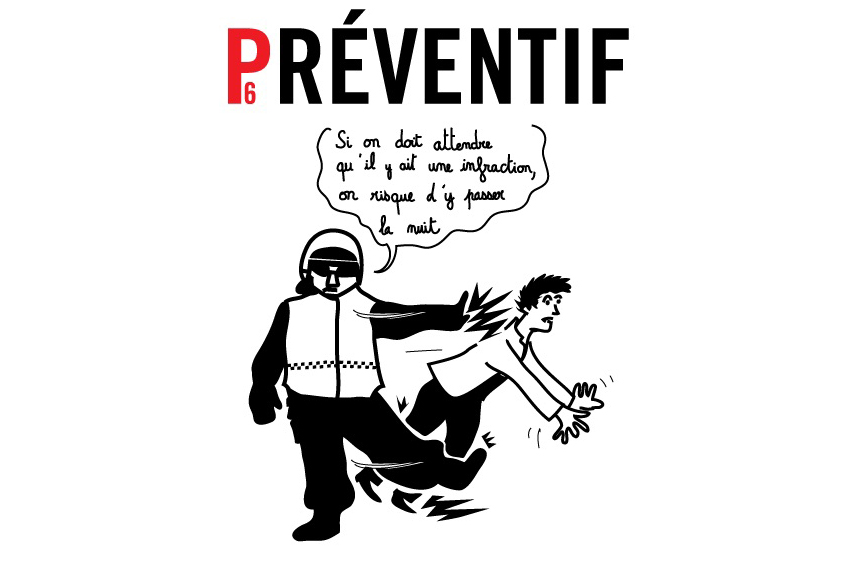

Dans mes dessins, j'essaie de jouer avec la polysémie, d'interroger ce que veulent dire les choses. Que signifie le passage soudain du propre au figuré dans les représentations ? J'essaie de manifester une forme d'intelligence en réponse à la bêtise. Le visuel est très utile parce qu'il provoque les accélérations de sens dont j'ai besoin, mais dans le fond, c'est surtout sur le discours que je travaille. L'efficacité graphique que je vise, s'il y en a une, est presque littéraire : qu'est-ce qui nous emmène directement à faire dérailler l'autre discours ? Parce que mon idée, finalement, c'est ça : soit montrer le discours adverse dans son déraillement, soit, quand il est plus stable, le bousculer, le faire tomber. Le travailler comme une matière. Encore une fois, ils veulent s'accaparer un réel qui ne leur appartient pas. Et ça, il faut le contester sur le terrain du discours.Il faut se battre directement sur le terrain des mots : quels usages en font-ils, comment essaient-ils de restreindre leurs sens, comment en font-ils passer un pour un autre ?Ils contestent par exemple le fait que les étudiants soient en « grève ». Eux parlent de « boycott ». Ce débat, encore virulent aujourd'hui, est primordial à mes yeux. Ils ont bien conscience que le langage est un champ de bataille, et sur ce terrain-là, on est totalement armés pour leur répondre. Le détournement, c'est reprendre de l'agilité, faire que le langage soit remis au clair, et ça, c'est un terrain de création.

L'humour est aussi devenu un mode d'appréhension au service de ces détournements sémantiques ?

Dans ce jeu-là, l'humour est une grande forme d'intelligence. Il vise moins à faire rire en soi qu'à faire comprendre le réel. Il joue beaucoup sur la polysémie, sur ce qu'on n'avait pas vu. L'observation est très importante. C'est une manière de dire : « on vous regarde de très près, on voit très bien ce que vous faites ». Les grands médias, et là je me pose en critique, ont une manière de regarder sans regarder vraiment. Et ça, ça me met très en colère, c'est d'ailleurs souvent un déclencheur. Je ne me sens pas investi d'une mission de justicier ou quoi que ce soit mais parfois, j'entends quelque chose, j'entends les journalistes réagir et je me dis « mais comment c'est possible de ne pas parler de ça ? ». L'implication de ce qui est en train de se jouer est totalement à côté des questions qu'ils posent. Cette application à poser la question à côté de l'enjeu (sous couvert de dissidence en plus !)… C'est ma principale inspiration. J'écoute la radio, je rugis. Et quand je pousse un cri, c'est qu'il y a un dessin en perspective !Le style graphique ne correspond pas à celui que j'utilise dans d'autres travaux. Il est beaucoup plus rapide. Le cri dont je te parlais, j'ai envie de le partager tout de suite. L'idée de vitesse est d'essayer, comme on dit au Québec de « partager au plus sacrant » ! Ça va bien, parce que « sacrant » reprend vitesse et énervement (l'idée de « sacré », de gros mot !) Mon raisonnement est que si je ressens ça, plein de gens doivent le ressentir de la même manière : on en revient au partage. Ça impose de dessiner assez vite : je ne vais pas chercher mon idée pendant trois jours ni réaliser le dessin les trois suivants. J'essaie de le poster immédiatement. Le ratage est une prise de risque que j'aime. Je n'avais jamais connu l'immédiateté avant 2012. Dans l'illustration, on te laisse du temps, et en art, pire encore ! Entre le moment du désir artistique, celui où tu matérialises l'objet et un troisième où l'objet rencontre le public, il peut parfois se passer des années, et il y a même des fois où ça ne rencontre personne ! Donc depuis 2012, j'ai beaucoup de mal à vivre les choses sous une autre temporalité : l'immédiateté est très politique en ce sens-là parce que je partage un objet artistique avec beaucoup de gens tout de suite. C'est très difficile de renoncer à ça. Je continue à faire des choses sur un temps plus long, des livres aussi. D'un autre côté, c'est vrai que les dessins se périment assez vite : on ne comprend plus de quoi ça parle. Leur intérêt s'effrite avec l'actualité qui les a commandés. Mais j'accepte complètement qu'ils périssent.